Octobre 2024 – Burkina Faso

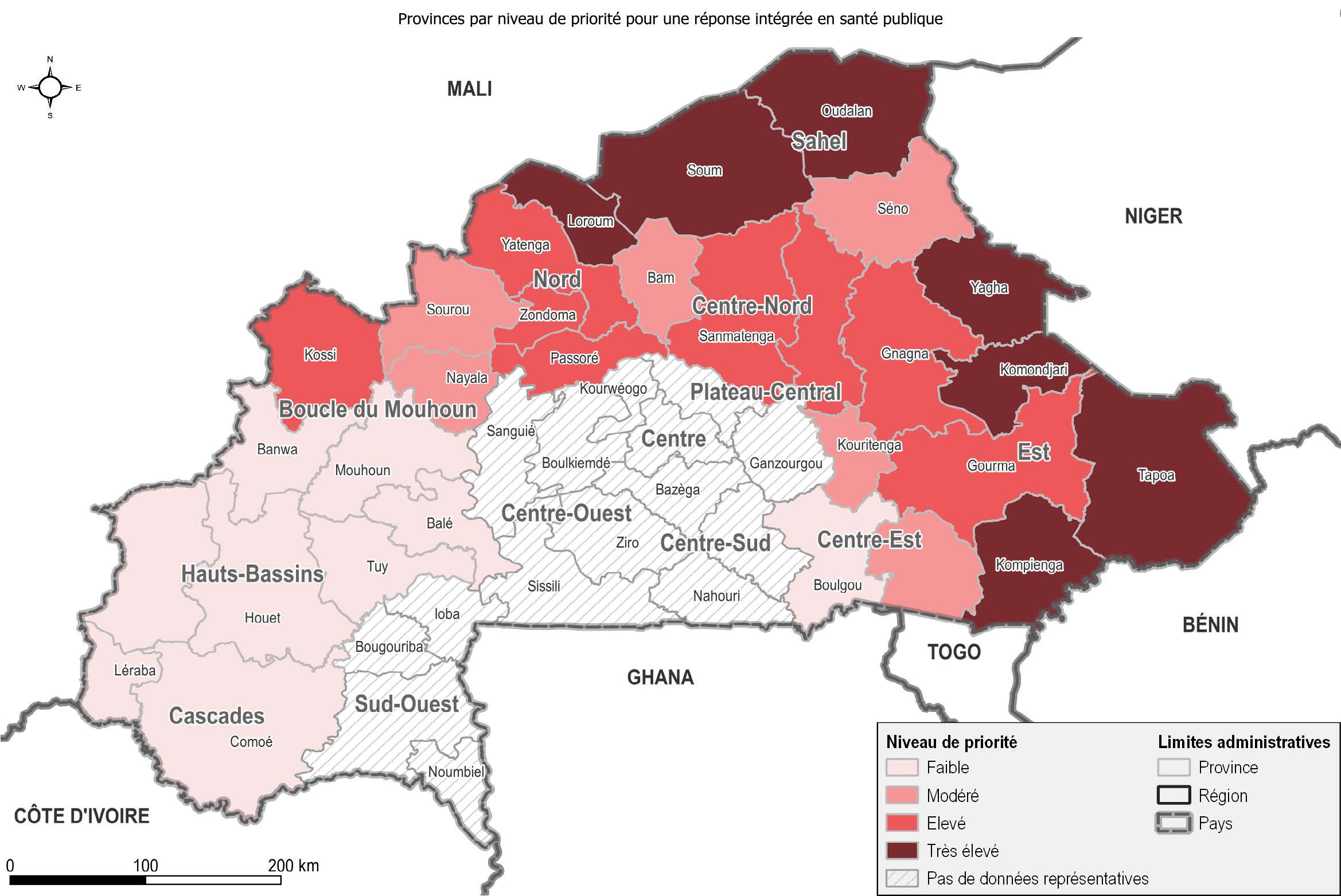

En 2024, le Burkina Faso continue de faire face à une crise humanitaire complexe, marquée par des conflits armés, des déplacements massifs de population ainsi qu’une pression croissante sur les services et ressources de base. Plus de 2 millions de personnes sont en situation de déplacements forcés dans le pays, dont la moitié sont des enfants de moins de 14 ans. Dans ce contexte, la dernière Évaluation Multisectorielle des Besoins (MSNA) menée de juin à août 2024 a permis d’identifier les provinces où les conditions sanitaires et alimentaires sont particulièrement précaires (voir carte) et à alerter les acteurs de la réponse sur ces zones prioritaires à travers un brief de plaidoyer. L’analyse met en lumière une dégradation préoccupante dans ces provinces à la priorité très élevée.

Barils et récipients vides alignés en attente du water trucking sur le site de personnes déplacées internes de Sougrinoma, région du Centre-Nord

Les données collectées auprès de 6 725 ménages à travers les 13 régions du pays dressent un tableau inquiétant de la situation, notamment dans les provinces de la Tapoa (région de l’Est), du Loroum (Nord) et de l’Oudalan (Sahel). Cette dégradation s’inscrit dans un contexte sécuritaire volatil, où des restrictions de mouvement limitent considérablement l’accès des populations aux services essentiels.

Chocs sécuritaires et risques de protection

Les préoccupations liées à la sécurité personnelle sont importantes, avec près de deux tiers des ménages exprimant des craintes pour leur sécurité.

Dans les provinces les plus touchées, comme le Loroum et le Soum, la mobilité est entravée par la présence d’engins explosifs improvisés (EEI). Cette situation rend l’accès à des ressources vitales, telles que les marchés, les points d’eau et les centres de soins, de plus en plus difficile.

Des violences basées sur le genre (VBG) ajoutent une dimension supplémentaire de vulnérabilité, comme en témoigne la situation alarmante dans le Loroum, où l’existence de VBG est rapportée par 87% des ménages.

Insécurité alimentaire et barrières économiques d’accès à la nourriture

Foyer de cuisson en terre sur un site de personnes déplacées internes à Kaya, région du Centre-Nord, utilisé par les familles déplacées pour préparer les repas. Juin 2024

“Les enquêté.e.s avaient du mal à répondre aux questions car la faim les fatiguait”

Témoignage de nos équipes terrain à Diapaga, province de la Tapoa, région de l’Est – juin 2024

L’insécurité alimentaire au Burkina Faso présente un risque majeur pour la santé des populations. Dans les provinces identifiées comme étant prioritaires selon les analyses de la MSNA, plus de 80% des ménages indiquent que le coût élevé des produits sur les marchés constitue le principal obstacle à l’accès à la nourriture. Cette pression économique pousse les ménages à adopter des stratégies de survie extrêmes telles que la mendicité ou la vente des derniers animaux femelles.

Des infrastructures sanitaires sous pression

L’accès aux services de santé de base reste un défi majeur pour les populations, avec plus de 10% des individus dans certaines de ces provinces rapportant des besoins de santé non satisfaits. Dans certaines provinces comme l’Oudalan et le Loroum, la saturation des centres de santé existants entraine de longues attentes pour obtenir des soins.

Parallèlement, le manque d’infrastructures d’eau et d’assainissement accentue les difficultés. Dans la Tapoa et la Gnagna, plus de 70% des ménages rapportent une insuffisance de points d’eau disponibles. Cette pénurie d’infrastructures contribue à la pression croissante sur les ressources en eau, dans un contexte où les tensions autour des points d’eau augmentent. L’accès à des latrines fonctionnelles et hygièniques, reste également limité, notamment dans la Kompienga et dans le Yagha.

Un impact psychologique considérable

La crise prolongée laisse des traces profondes sur la santé mentale des populations. Plus d’un quart des répondant.e.s de la MSNA 2024 dans les provinces de l’Oudalan, de la Tapoa, du Yagha, du Soum et de la Kompienga témoignent de symptômes de détresse psychologique.

Province de la Tapoa : un exemple des défis multisectoriels

Dans la région de l’Est, la province de la Tapoa illustre de manière particulièrement frappante l’interconnexion des défis humanitaires – avec 77% des ménages en situation d’insécurité alimentaire et 49% des répondant.e.s confronté.e.s à des symptômes de détresse psychologique.

Entretien MSNA auprès d’un couple de personnes déplacée à Diapaga, province de la Tapoa – juillet 2024

Le recours à la mendicité est passé de 1% des ménages en 2023 à 21% en 2024, tandis que deux tiers des ménages dépendent désormais de revenus instables. Cette précarisation est exacerbée par des pertes d’emploi concernant presque la moitié des ménages, et une réduction de l’accès aux terres agricoles entre 2023 et 2024.

Les conditions sanitaires dans la province sont également préoccupantes. Le manque ou l’insuffisance de points d’eau est rapporté par 72% des ménages, tandis que 28% des ménages rapportent un manque de latrines. Cette situation accroît les risques de maladies transmissibles et met davantage sous pression un système de santé déjà fragilisé.

Perspectives et besoins d’intervention

La priorisation des provinces ne doit pas occulter les besoins importants ailleurs dans le pays. D’autres provinces présentent des vulnérabilités similaires, avec des niveaux préoccupants d’insécurité alimentaire et un accès limité aux services essentiels – notamment le Yatenga, la Gnagna, le Namentenga, le Zondoma, la Kossi, le Gourma, le Passoré et le Sanmentenga. La plupart de ces provinces sont actuellement moins ciblées par les interventions humanitaires.

Face à ce constat, il apparaît fondamental de renforcer l’accès aux moyens de subsistance, aux services de santé et aux infrastructures d’eau et d’assainissement pour prévenir une détérioration supplémentaire de la situation sanitaire et permettre aux populations de mieux faire face aux chocs multiples auxquels elles sont confrontées.

Dans un contexte de baisse des financements internationaux, la capacité à répondre efficacement aux besoins croissants des populations est toutefois menacée, rendant indispensable une mobilisation accrue des partenaires.

“Les résultats de cette évaluation révèlent une situation d’urgence qui ne peut plus être ignorée. Les partenaires techniques et financiers doivent restés mobilisés au Burkina Faso, afin de garantir que les besoins des populations ne seront pas ignorés”

Amélie Salmon, Coordinatrice Pays au Burkina Faso